Cuando el arte interpela al psicoanálisis

Carlos Guzzetti

carlos.a.guzzetti@gmail.com

Psicoanalista

Colegio de Psicoanalistas

Último libro publicado: Psicoanálisis en Movimiento. Fragmentos e iluminaciones, Lugar editorial, Buenos Aires, 2019

Un pequeño cuento

El 22 de agosto de 1911 los diarios de todo el mundo anunciaban en primera plana lo que se consideró el robo del siglo. La Mona Lisa había desaparecido de su lugar en el museo del Louvre. El cuadro más famoso del mundo, orgullo del museo y de toda la nación francesa estaba perdido. Treinta horas pasaron hasta que se confirmó su desaparición, ya que los empleados que estaban a cargo del mantenimiento de las salas pensaron que había sido trasladado para su restauración o para tomar fotografías, cosa común en aquellos tiempos.

El robo había sido consumado el día anterior, lunes, en que el museo estaba cerrado. Pero no se trataba simplemente de un robo de arte, cosa bastante común, si bienla obra en cuestión no era para nada común. Todo formaba parte de una compleja trama organizada por un personaje singular, un argentino que, luego de haber recorrido muy diversas identidades, en ese momento se hacía llamar Marqués Eduardo de Valfierno y que vivía en París entre los millonarios terratenientescompatriotas que por entonces eran considerados los mejores clientes de hoteles y restaurantes de lujo. La Belle Époque era más belle para los herederos de decenas de miles de hectáreas que gastaban las fortunas familiares en lujos y disipación, los muchachos que “tiraban manteca al techo”.

En verdad el robo era condición necesaria para un negocio preparado largamente. Valfierno había conocido en la cárcel a un francés, Yves Chaudron, extraordinario falsificador de arte –“copista” se definía a sí mismo- capaz de reproducir con perfección cualquier obra, que podía superar los más exhaustivos análisis de autenticidad (1). Así es que el falso “marqués”, que de divino no tenía nada, concibió la idea de efectuar seis reproducciones de la Gioconda, utilizando los pigmentos de la época de Leonardo, la madera envejecida para que fuera indistinguible del original, de modo de poder venderlas a millonarios norteamericanos como si fueran el original. Para eso era necesario que el cuadro fuera robado del museo. La operación fue un rotundo éxito, logró colocar las seis copias a seis inescrupulosos aficionados al arte en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Claro, ninguno podía hacer alarde de poseer el cuadro más famoso del mundo, por lo cual el silencio estaba garantizado, cada uno creía poseer el único original.

El cuadro robado, entonces, no tenía ningún interés para Valfierno, ya que sólo era la condición para hacer creer que las copias eran el original. Finalmente, el cuadro terminó bajo la cama del carpintero que había cometido el hecho, un italiano llamado Vincenzo Perugia, empleado del Louvre, que al cabo de dos años intentó venderlo argumentando que había querido devolver el cuadro a su patria. Todo se basó en un malentendido, ya que corría el mito de que Napoleón se había apropiado del cuadro en una de sus campañas. Nada de eso era cierto: Leonardo lo había vendido al rey de Francia Francisco I, el mismo al que se debe el establecimiento de la lengua “francesca”, que unificó las diversas lenguas habladas por entonces en el país galo (2). Finalmente el marchand a quien contactó Perugia lo entregó a la policía y debió cumplir una leve pena de prisión.

Veinte años después del robo, un periodista británico publicó una larga entrevista que el marqués le había otorgado años antes con la condición de que fuera publicada después de su muerte –lo que ocurrió en 1931- con el relato completo de la operación de falsificación y robo. La veracidad de la historia e incluso la misma existencia de Valfierno permanecen en un territorio dudoso.

Esta historia es magistralmente contada y ficcionada por Martín Caparrós en la novela premio Planeta de 2004 que lleva por título el nombre del protagonista.

En definitiva el robo de la obra se constituyó inesperadamente en un golpe publicitario descomunal. Si antes la Gioconda era un cuadro valorado entre otros que poseía el museo, cuando éste se reabrió después de una semana de descubierta la falta, se produjo un aluvión de público ansioso por ver el lugar en el que el cuadro ya no estaba. El espacio vacío en la pared de la sala concitó la atención de multitudes, mucho más que cuando el cuadro ocupaba su lugar.

Tuve oportunidad de visitar tres veces el museo del Louvre y, por supuesto, busqué ansiosamente la obra de Leonardo. En ninguna de las oportunidades logré acercarme a menos de diez metros, porque una multitud de japoneses con cámaras fotográficas se afanaban por tomar una imagen del cuadro, sin mirarlo más que a través del objetivo de sus lentes. En cambio, a pocos metros de allí, la magnífica Virgen de las rocas o Santa Ana la virgen y el niño, en que se basó el artículo de Freud, podían admirarse en soledad.

A partir del robo la obra se transformó en un verdadero ícono de la historia del arte, y como tal inspiró muchas reversiones iconoclastas.

Marcel Duchamp en 1919 le agregó bigote y barbilla, e inscribió al pie la sigla L.H.O.O.Q, que en francés puede leerse como “elle a chaud au cul” –tiene calor en el culo-, una irreverencia dadaísta contra el arte académico. Los dadaístas han convertido la obra como objeto contemplativo en un verdadero “proyectil”.

Salvador Dalí pintó su autorretrato como Gioconda en 1954

Andy Warhol en 1963 la convirtió en una pieza publicitaria junto a sus latas de sopa en varias versiones.

En 1977 Fernando Botero reinterpretó la obra de este modo:

Finalmente el artista callejero Banksy produjo numerosas versiones del cuadro, entre las cuales la más irreverente es la que desarrolla la idea de Duchamp respecto del culo de la modelo:

Cuando yo era niño los mejores dulces de batata y membrillo venían envasados en latas redondas de marca “La Gioconda”. Fue así como conocí el famoso cuadro en la tapa de dulce, mucho antes de tener edad para interesarme por el arte.

Esta serie de imágenes muestra la transformación de la obra de arte, única e irrepetible, en un objeto común, inspirador de ironías diversas y hasta burlonas, hasta reducirse a logo publicitario de una marca, reproducida al infinito. Todas ellas, sin embargo, reconocen un origen común, se manifiestan como versiones de una obra original, producida en un contexto espacio-temporal muy preciso, aluden a un referente único, el cuadro de Leonardo que volvió al Louvre hasta el día de hoy y que se da por original y auténtico. Al mismo tiempo, cada una de esas versiones expresa su modo particular de vincularse con la imagen y su concepción del arte, propias de cada época.

Originalidad

En el mismo sentido, la historia del robo de la Gioconda pone de relieve el valor simbólico y económico que Occidente le otorga a la categoría de lo “original”. La genial estafa concebida por el personaje es un acto fuertemente iconoclasta. El original sólo vale por su ausencia, por eso Valfierno nunca vuelve a recuperarlo, abandona el cuadro “verdadero” bajo la cama del ladrón después de considerar seriamente quemarla y hacerla desaparecer de manera definitiva.

Los compradores de las copias que creyeron adquirir el original gozaron de dos años de omnipotencia. A sus inconmensurables fortunas agregaban la posesión del objeto más codiciado en el mundo. Al reaparecer la obra en manos de Perugia se develó súbitamente el engaño. La risa de Valfierno debe haber resonado en los oídos de los seis incautos.

Al preguntarnos por lo original, llama a la puerta Walter Benjamin para proponer aquí un concepto. En el que debe ser su texto más citado: “La obra de arte en la era de la reproducción técnica” (versión de 1939) se ocupa de la fotografía y el cine como medios técnicos que, al reproducir infinitamente una imagen, producen una pérdida de lo que él, inclinado hacia su costado místico, llamó “aura”.

¿Qué es el aura? Cuando de adolescente leía la serie de Lobsang Rampa sobre la vida de los monjes tibetanos, imaginaba el aura como una luz que rodea el cuerpo, que es única para cada persona y de acuerdo a sus colores indica la calidad vital de la misma. Es la primera imagen que me suscita el término.

Y Benjamin es en esto más alusivo que asertivo, aura es para él un concepto muy blando, que estalla en diversas acepciones, concepto precario pero fundamental porque sobre él se asienta buena parte de su pensamiento fragmentario (3). Sin embargo parecen todas converger en la idea de unicidad, lo irrepetible, el aquí y ahora. Benjamin se va aproximando desde diversas perspectivas:

Lo que tiene aura es lo que es capaz de mirarnos. “Quien es mirado o se cree mirado levanta los ojos. Advertir el aura de una cosa significa dotarla de la capacidad de mirar”. (op. cit. pág.95)

Los objetos naturales poseen un aura que él define como la manifestación única de una lejanía –por más cercana que esté-. Mirar el mar, las montañas, el cielo estrellado son experiencias auráticas, de fusión con lo lejano, experiencias emocionales irrepetibles. Algo semejante sucede en la contemplación de una obra de arte, al escuchar una música, leyendo un poema o incluso en un encuentro con otra persona.

Esas experiencias tienen también en común una concentración absoluta en el presente. Benjamin insiste: “…el aura está ligada al hic et nunc. No hay reproducción del aura (id. pág. 27)”.

La técnica, al acercar la obra al espectador a través de la reproducción en serie, “…reemplaza el lugar de la existencia irrepetible por la repetición masiva”. (id. pág. 15)

El aura puede pensarse entonces como una trama particular de espacio tiempo, sólo aquí y ahora puede manifestarse esa condición de un fenómeno, irrepetible y único.

Por eso toda reproducción atenta contra el aura, la disuelve, la devalúa, la atrofia. La técnica fotográfica, su referencia más fuerte, acerca el objeto al espectador, todos podemos disponer de la imagen de la Gioconda como señalador de un libro o en la lata de dulce. Hay entonces innumerables Monas Lisas –incluso el Mono Liso de M.E. Walsh- y en esa multiplicidad el aura del óleo de Leonardo se diluye en la multitud que le saca fotos con sus celulares. Como diría Benjamin “tambalea la autoridad de la cosa” (id. pág. 11).

El arte contemporáneo está cada vez con mayor frecuencia destinado a la reproducción. Originalmente el arte era un objeto de culto, de rituales mágicos o religiosos. El bisonte en la caverna no estaba destinado a la mirada pública, era necesario para que la caza fuera exitosa. La pintura y la escultura religiosas de la Edad Media y comienzos del Renacimiento estaban destinadas al proselitismo y el culto. El museo –lugar donde habitan las musas- y la colección pública, tal como se conocen hoy, son una invención del siglo xviii y se pueden considerar como fruto de la Ilustración. El valor de culto de las obras de arte es reemplazado por su valor expositivo, se produce para ser mostrado y lo ya producido en otros aquís y ahoras se destinan a ser exhibidos a todos.

Acercar el objeto lo más posible al consumidor es una pasión de las masas ordenada por el mercado. La lejanía, la distancia, la ajenidad de un objeto, son condición necesaria para que el aura se manifieste, dando lugar a esa experiencia de fusión del espectador en la obra. Cuando la reproducción de la obra está al alcance de la mano, el aura se diluye en la multiplicidad y la cercanía, se asimila a la imagen del yo, se transforma en una parte del imaginario de cada uno y del colectivo social.

Al tiempo que el aura se degrada, la percepción se modifica: por una parte se enriquece, se amplía a nuevos estímulos, podemos conocer todas las obras de la historia del arte con sólo algunos clics del mouse. El cine exige una nueva percepción, adecuada a los tiempos, alternancias, movimientos y montajes. Un nuevo lenguaje. Recordemos que una de las primeras películas de los hermanos Lumière, la llegada de un tren que se acercaba a la cámara, hizo saltar de sus asientos a los espectadores, que temían ser atropellados. La cámara, dice Benjamin, nos hace descubrir el inconsciente óptico, del mismo modo en que el psicoanálisis nos hizo descubrir el inconsciente pulsional.

La característica de esta nueva percepción es que:

“Despojar a un objeto de su halo, hacer estallar su aura es la signatura de una percepción cuyo ´sentido de lo idéntico en el mundo´ ha aumentado tanto que incluso llega a estandarizar lo irrepetible a través de la repetición.”

Sin embargo señala que “…en la fotografía el último bastión del aura es el rostro humano.” (id. pág. 21); ante una buena foto de un rostro podemos conmovernos intensamente y ese encuentro es irrepetible, la siguiente vez que veamos la foto no será lo mismo.

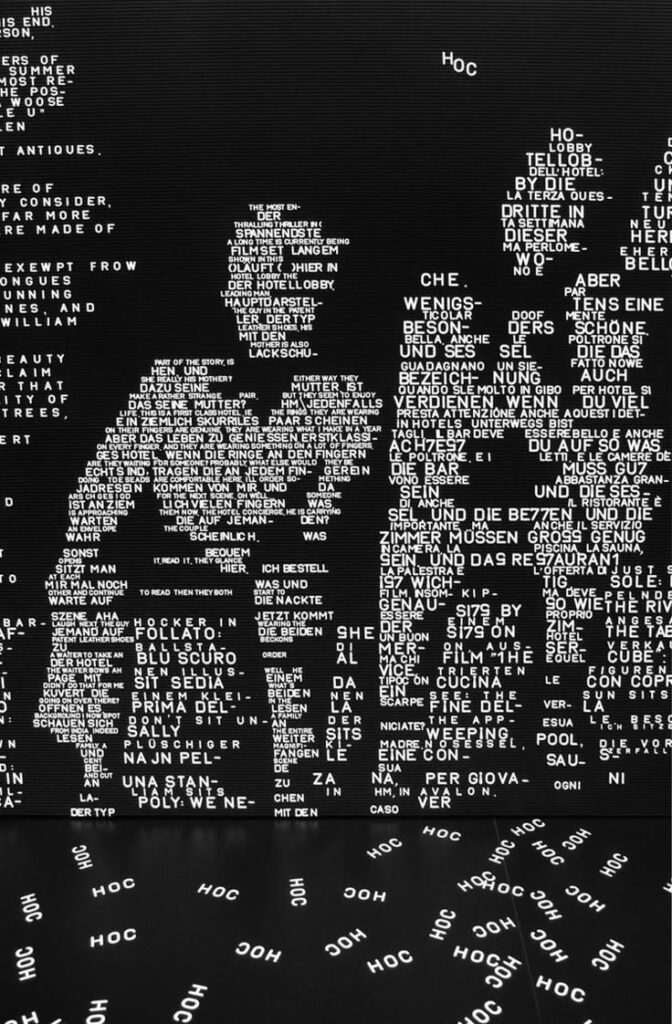

Advirtamos aquí que el texto de Benjamin fue publicado por primera vez en 1936, en pleno ascenso del nazismo y en un estado de desarrollo del capitalismo global y de la técnica todavía incipiente. Recordemos que la primera reproducción de cine sonoro data de 1927 y la fotografía a color se produce comercialmente desde 1935; quiero subrayar con esto que el artículo tiene un valor anticipatorio. Internet es tal vez la culminación de la destrucción del aura, la infinitud a la que nos enfrenta la red global anula las singularidades, todo es efímero y hay muy escasas oportunidades de experimentar el “aura” de las cosas y las personas. Las imágenes que ilustran este texto son buen ejemplo de ello. Al mismo tiempo, la fotografía y el cine en tanto artes han sufrido los efectos de las cámaras de los teléfonos celulares al alcance de todos.

Sin embargo, el posicionamiento político del texto no es nostálgico, no alimenta la idea de que el progreso técnico implica una pérdida cultural. Inclinándose ahora a su lado marxista –muy criticado por Adorno como “tosco”- rescata el fenómeno en favor de las masas. La reproducción técnica, al poner el arte al alcance de las masas, las libera tanto de un arte sacralizado como de un arte autónomo: el “arte por el arte”. Ya no es patrimonio de las élites, sino que está disponible para todos.

Para el fascismo la guerra era un espectáculo ofrecido a una percepción intervenida por la técnica, las imágenes del horror una manifestación artística. “La humanidad vive su aniquilación como goce estético de primer orden”. (id. pág. 52)

Como respuesta a esto, el último párrafo del artículo es una lúcida conclusión, si bien ilusionada en el comunismo: “Así como Marinetti, el futurismo y el fascismo proponen la estetización de la política (4) el comunismo le responde con la politización del arte.”

A la distancia se puede afirmar que ambas propuestas triunfaron: la política como espectáculo y el arte como objeto del mercado y de manipulación política.

Autenticidad

En el año 2007 se realizó en el Museo Etnográfico de Hamburgo una exposición de los famosos “guerreros de terracota” descubiertos en el mausoleo del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang (260-210 AC). Este descubrimiento en 1974, casual como tantos otros, es considerado uno de los más importantes de la arqueología contemporánea. Son más de ocho mil figuras, de un metro ochenta de altura, personas, carruajes y caballos, todas de fisonomía diferente, que fueron construidas mediante un sistema modular de producción en serie, con una terminación artesanal para asegurar la diferencia de facciones de los rostros y otros detalles menores.

En Hamburgo se exhibían ocho piezas que pasaban por ser originales. La denuncia de un anticuario pone en alerta al museo y así se descubre que las piezas expuestas no eran originales sino copias realizadas hacía pocos años con el mismo método y los mismos materiales que los utilizados en el Siglo III A.C. Al ser interrogados los responsables admitieron que las copias eran “auténticas” pero no “originales”. Ante esta comprobación el museo decidió cancelar la exposición y devolver el dinero a los asistentes, demandando a los organizadores por estafa. Los chinos se sintieron ofendidos por el gesto, ya que para ellos esa conducta es de lo más normal, como veremos más adelante.

Se trata entonces de la distinción entre auténtico y original. La originalidad alude a un origen de la obra, en un momento y un lugar precisos, un artista singular produjo la obra como creación ex nihilo, de la nada. Lo que antes no existía, cobra presencia en el momento de la creación de la obra. La autenticidad, en cambio no habla del origen sino de la verdad. Lo auténtico es lo que expresa la verdad de su realización. Para los chinos los guerreros son auténticos porque fueron realizados con el método y materiales con que se construyeron en el siglo III A.C., pero no son originales, ya que no reconocen un origen.

Afirma Benjamin: “El hic et nunc del original constituye lo que se denomina su autenticidad”. Es decir que lo que la define es la trama espacio-temporal en que la obra se produce.

“Lo que hace la autenticidad de una cosa es todo lo que resulta transmisible en su origen, desde su condición material hasta su condición de testimonio histórico”. (op.cit. pág.11) Esa es la garantía de verdad que implica lo auténtico. No es el modo en que los chinos entendieron el incidente de los guerreros de terracota.

“Lo auténtico conserva su plena autoridad frente a la reproducción manual, que por regla general es catalogada como falsificación; no ocurre lo mismo con la reproducción técnica… en forma de fotografía o de disco la obra puede salir al encuentro de su destinatario…”. (op.cit. pág. 10)

“Hasta la reproducción más perfecta tendrá siempre algo que falta: el hic et nunc de la obra de arte, la unicidad de su existencia en el lugar en que se encuentra…”. (op.cit. pág. 9)

La distinción marxista entre valor de uso y valor de cambio de la mercancía le sirve a Benjamin para diferenciar el valor cultual del valor expositivo de la obra de arte: “El valor único de la obra artística ´auténtica´ se funda en el ritual en el que tuvo por primera vez su original valor de uso.” La secularización del arte, su independencia respecto de los rituales mágicos o religiosos, hace que lo auténtico ocupe ese valor de culto. La Gioconda en el museo es objeto de adoración, a eso se reduce su valor de uso. Pero por sobre él predomina el valor de cambio, como ilustra la novela de Caparrós y los records de precio de venta de las obras más prestigiosas de la historia del arte.

En la era de la reproducción técnica se revoluciona por completo la función social del arte. En lugar de fundarse en el ritual, de ahora en más se fundamenta en otra forma de praxis: la política (op.cit. pág.18). No olvidemos que habla en tiempos de la antigua Unión Soviética bajo Stalin, con el auge del realismo socialista y el arte como educador de las masas. Bertolt Brecht, otro marxista en falsa escuadra, fue amigo, interlocutor y polemista de Benjamin.

La China lo ve de otro modo

Para introducirnos en el punto de vista anticipado por la exposición de los guerreros de terracota, el propio Benjamin nos ofrece un camino. En el texto: “Infancia en Berlín hacia 1900” (5) cuenta una historia que

“…procede de la China y cuenta de un pintor que dejó ver a los amigos su cuadro más reciente. En el mismo estaba representado un parque, una estrecha senda cerca del agua que corría a través de una mancha de árboles y terminaba delante de una pequeña puerta que, en el fondo, franqueaba una casita. Cuando los amigos se volvieron al pintor, éste ya no estaba. Estaba en el cuadro, caminando por la estrecha senda hacia la puerta; delante de ella se paró, se volvió, sonrió y desapareció por la puerta entreabierta…”

Una fusión entre el autor y su obra, el autor forma parte de su obra, se disuelve como autor. Del mismo modo “el espectador que se concentra ante la obra de arte se abisma en ella; penetra la obra…” (op.cit. pág. 47).

En Occidente renacentista las ideas de genio y original se consolidan precisamente con Leonardo Da Vinci. Este eleva al pintor a genio creador y proclama la superioridad de la pintura frente al resto de las artes, ante la imposibilidad de hacer una copia exacta de un cuadro. Sobre la pintura escribe: “entre las ciencias inimitables está en primer lugar la pintura…Sólo ella conserva su nobleza, sólo ella honra a su autor y queda preciosa y única sin parir hijos iguales a ella” (Byung-Chul Han, pág. 37 nota 11).

Por cierto el robo de la Gioconda parece desmentir esta afirmación ya que las copias de la obra que Valfierno vendió no pudieron ser distinguidas del original.

En contrapunto con esta concepción de la originalidad y la autoría, en China, los objetos culturales no suelen estar ligados a un autor individual. (77)

Un breve rodeo permite aclarar el punto. Hasta los años 80 no existía en China legislación que regulara la reproducción de cualquier objeto, sin considerar que el copiado era original ni reconocerle ninguna superioridad sobre la copia. De este modo se produjo la avalancha de productos copiados de las marcas occidentales prestigiosas a precios de baratija. El auge en Argentina de las tiendas “Todo por dos pesos” se alimentó en gran medida de esos productos, de aspecto similar a los occidentales e incluso con marcas también similares. El turista desprevenido que se entusiasma con un I Phone a precio vil, se