Por Serena Sottile

serenasottile1@gmail.com

Estamos naturalizando cada vez más la sobreexposición infantil y adolescente a la Internet con toda su gama de redes sociales, sin demasiada conciencia de nuestro rol como adultos. Incluso cuando volcamos nuestros datos, imágenes, ideas, lo hacemos casi con descuido. No alcanzamos a dimensionar el daño que puede existir con el acceso prematuro a todo el menú que incluye, entre otras cosas, pornografía, apuestas, y, sobre todo, un goteo permanente de discursos que van modelando las infancias con claros objetivos de colonización subjetiva para que no solamente hoy consuman, sino que vendan productos.

En los últimos meses en plataformas como TikTok e Instagram comenzaron a aparecer las “Sephora Kids”, niñas entre ocho y trece años que realizan rutinas de skincare o maquillaje de esa marca, testean productos antienvejecimiento, correctores para ojeras, sueros faciales, bronceadores, tratamientos para el cabello, reseñan y suben tutoriales de maquillaje, practican el unboxing o desempaque de productos, crean clips de Get ready with me (Arréglate conmigo), graban mientras se lookean, imitando a las influencers que siguen en plataformas digitales.

No es que hacen como si se maquillaran, sino que efectivamente lo hacen y con productos dañinos para su piel, totalmente inadecuados para la edad.

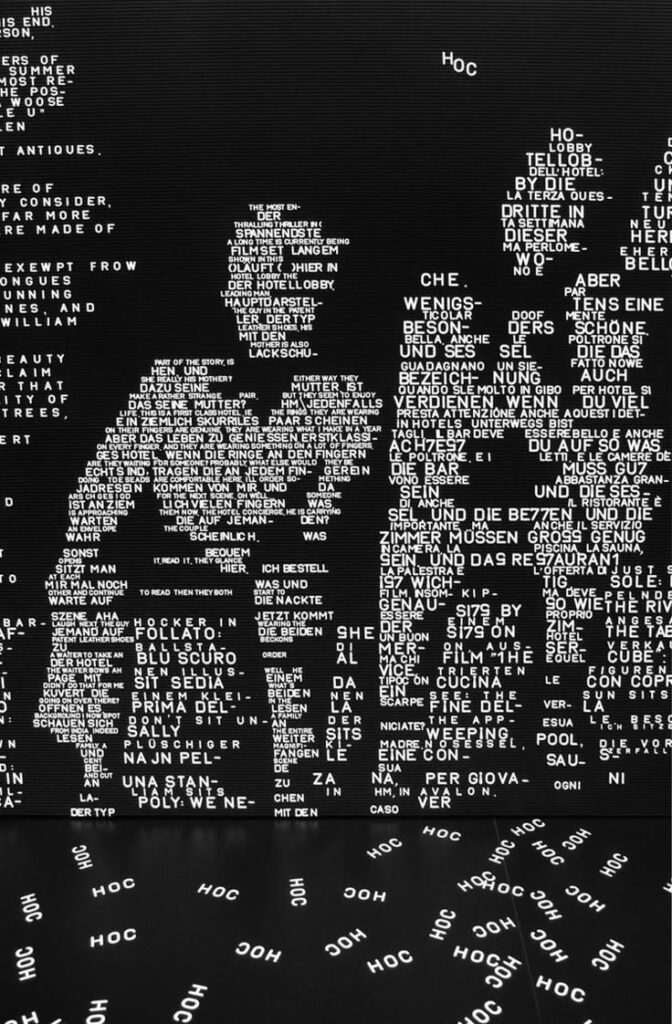

En la era digital, las infancias han sido secuestradas por el ojo omnividente del algoritmo. Ya no se juega en la vereda: se performa para la cámara.

Se va configurando un fenómeno inquietante que condensa tensiones éticas, clínicas, sociales y políticas. Se aplaude la «naturalidad» de un niño con autismo que aparece en TikTok sin preguntarse quién decide mostrarlo ni con qué finalidad. Se romantiza la «resiliencia» de una infancia neurodivergente cuando en realidad muchas veces se la moldea, se la coachea, se la edita. Lo que aparece como autenticidad es, muchas veces, una ficción de espontaneidad construida por el deseo adulto. Somos ingenuos a la hora de ver cómo la industria médica o farmacéutica se hallan detrás.

Desde el psicoanálisis, sabemos que la constitución subjetiva requiere zonas de opacidad, espacios no invadidos por la mirada del Otro. La intimidad no es lo que se oculta, sino lo que no puede ser capturado por la imagen. Entonces, ¿qué ocurre cuando se crece sabiendo que cada gesto, cada llanto, cada logro será compartido, comentado, archivado? La infancia deja de ser un espacio de elaboración simbólica y se convierte en una puesta en escena continua. No hay tiempo para el aburrimiento ni para el secreto: todo debe transformarse en contenido.

Si bien siempre existieron actores y actrices, a diferencia del influencer, quienes actúan participan de una ficción regulada, con guión, dirección y protección legal. Su trabajo es encarnar un personaje ajeno, bajo regulaciones que, en teoría, limitan el abuso. Ser influencer es un trabajo de horas y horas que requiere performatizar el propio “yo» como personaje. No hay separación entre lo vivido y lo mostrado. La espontaneidad se convierte en contenido y en muchos casos, el hogar es un escenario permanente. Lo afectivo se torna rentable, lo íntimo, espectacularizable.

Malas influencias es una docuserie que, a medida que nos muestra la vida de la niña youtuber, Piper Rockelle, va desentrañando los vicios ocultos de una industria que mueve millones. Piper es hoy una adolescente que utiliza BrandArmy, plataforma que permite a menores de edad subir contenido para adultos y cobrar de manera privada (es similar a Onlyfans). En el documental se revela cómo los depredadores son el público dominante para las jóvenes creadoras de contenido. Producto de una investigación, se accedió a un chat grupal de pedófilos donde elogiaron a las llamadas «momagers» (término que condensa mom -mamá- con manager) por facilitarles el consumo de contenido infantil.

Además, abogados explican cómo los representantes de influencers han eludido las leyes de trabajo infantil. “Hasta que no veamos la influencia como trabajo, esos jóvenes estarán en problemas», declara Taylor Lorenz, comentarista cultural y experta en cultura influencer.

La subjetividad influencer se configura en una escena sin descanso. Su «yo» es una construcción continua para una audiencia abstracta que exige constancia, carisma y novedad. Se vuelve marca, se gestiona, se optimiza. Niñeces que ya no juegan a ser, sino que deben ser para el Otro digital. La ansiedad de rendimiento emocional sustituye al juego libre, y la configuración de una mirada sobre lo propio queda desplazada por la aprobación externa.

El sujeto se constituye, entonces, en un juego de espejos entre el deseo de ser visto y el terror de no gustar.

Como vemos con Piper, en el ser Youtuber la subjetividad no se despliega jugando ni en el relato oral con otros niños-los adultos manejan todo-, sino en la lógica de producción de contenido. El tiempo se fragmenta en segmentos posteables, instagrameables. La espontaneidad se ensaya. El juego se planifica. El error se corta. El “yo” que aparece frente a cámara es una construcción que debe ser coherente, simpática, monetizable.

Es desesperante para los amigos de Piper ver cómo ella queda atrapada en la perversión de la madre, por un lado, pero también en ese exceso de mirada donde no hay pliegue, no hay borde y toda experiencia se mide en vistas, comentarios y reacciones.

Las redes generan ingresos a través de publicidad, sponsors, contenido patrocinado y donaciones. Incluso cuando no hay ganancia directa, los adultos acumulan capital simbólico: visibilidad, contactos, reputación digital. La imagen infantil se convierte en moneda de cambio. Como el algoritmo crece con las colaboraciones entre influencers, los juntan para que simulen ser amigos e interactúen.

Legalmente, la situación es ambigua: en la mayoría de los países no existe aún una legislación clara que regule el trabajo infantil en plataformas digitales. Y lo que antes era un «derecho al juego» parece haber mutado en «derecho a monetizar la infancia».

Las infancias no necesitan ser virales. Necesitan tiempo, enigma, palabras y silencios. Espacios donde no todo esté dicho ni mostrado. Porque sólo en ese pliegue donde el Otro no invade, puede aparecer algo del sujeto.

Freud nos enseñó, a través del análisis del fort-da, que el niño comienza a elaborar la ausencia, la pérdida y el control sobre el mundo mediante el lenguaje y la repetición simbólica. Al arrojar y recuperar un objeto, el niño se ensaya en la experiencia de que algo puede irse y volver: se representa la ausencia como forma de hacerla pensable.

Pero en las infancias sobreexpuestas: ya no hay posibilidad de ausencia. No se juega al aparecer y desaparecer, se está permanentemente presente, sin corte, y por lo tanto el Otro digital también lo está.

La escena digital sin pausa, se convierte en un tiempo sin duelos ni espacio para la intimidad. En lugar de jugar al fort-da, el niño se ve obligado al stay-on: estar siempre encendido, disponible, visible. El yo, entonces, no se construye en la alternancia del aparecer y desaparecer, sino en la urgencia de no desaparecer jamás.

Detrás de las risas, bailes y unboxings, se esconde a menudo una estructura familiar donde el deseo parental se confunde con el éxito digital. ¿De quién es el deseo de ser visto? ¿Del niño, o del adulto que lo produce como espectáculo? ¿Y qué efectos tiene esto en la constitución subjetiva de un niño que aún está construyendo su relación con el lenguaje y el deseo?

La exposición digital de la infancia requiere una posición ética clara y una regulación legal urgente, se trata de restituir al niño como sujeto y no como medio. El adulto debe cuidar y no puede hacerlo si funciona como garante y productor del yo-espectáculo. Urge reconocer este fenómeno como una forma de trabajo infantil no regulado, porque como sugieren los especialistas norteamericanos, es el lejano oeste, es decir, tierra de nadie.