Por Juan Vasen

juanvasen@gmail.com

Tomar mate es un acto de resistencia a la velocidad.

L.Gabilondo

Un colega decide vender su casa después de vivir muchos años (y también de pagar muchos años una hipoteca) en la ciudad de Washington. Recibe la visita de la agente inmobiliaria, quien le señala con cierto desagrado que en su casa hay demasiados libros, y que a los norteamericanos no les gustan tanto los libros ni las bibliotecas. Le sugiere, de manera casi imperativa, que elimine las estanterías si quiere hacer de su casa un bien vendible. Parece que, para ciertas formas de subjetividad profundamente atravesadas por la lógica de la mercantilización, los libros no tienen demasiado lugar. A eso lo llamamos colonialismo algorítmico.

Como mi segunda opción profesional era la arquitectura, me detuve a observar en las revistas de decoración de casas y departamentos cuántas veces aparecían bibliotecas. Llegué a la siguiente constatación: en las viviendas nuevas que se promocionan para la venta, rara vez hay bibliotecas. Y menos aún, libros.

Lo que aquí relato ocurrió antes de la difusión —que podríamos también definir como intrusión— de la inteligencia artificial en la vida cotidiana a través de sus versiones generativas.

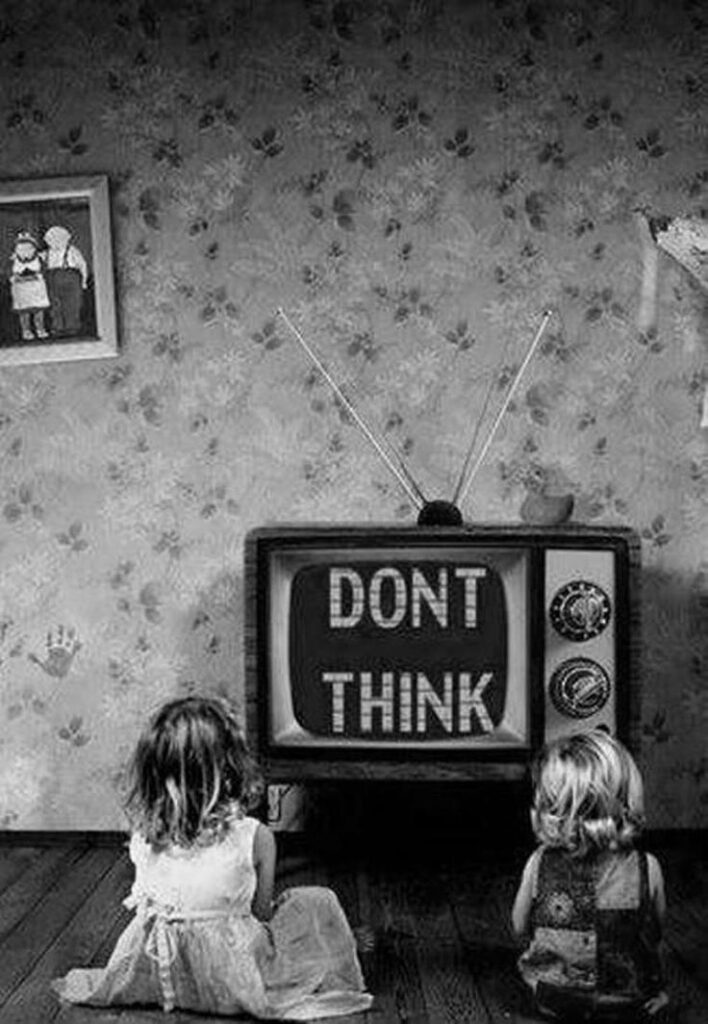

Si hoy observamos lo que sucede, por ejemplo, en las escuelas, da la impresión de que la incorporación de computadoras al aula ha derivado en una suerte de religión de la transformación digital de la escuela pública. A eso se suma la presencia de los celulares en clase, intentando —como se suele afirmar— funcionar como auxiliares en las búsquedas y aperturas hacia el conocimiento. Pero lo que realmente ocurre es que, si no se logra un uso responsable (para el cual no fueron diseñados, sino más bien lo contrario), terminan por convertirse en poderosos distractores. Y lo más complejo es que su atractivo no puede ser neutralizado ni superado por los contenidos ni por las formas de transmisión que la escuela ofrece. He ahí un tremendo desafío.

Nos encontramos, entonces, inmersos en un proceso que redefine la oralidad, la escritura, el lugar del libro, el lugar de la memoria, el lugar de los maestros y el lugar del pensamiento crítico.

Mientras tanto, en otros rincones de la galaxia, David Whitley —profesor titular de fisiología en la Universidad de Cambridge— investiga la correlación entre poesía y memoria. Señala que, aunque algunas personas recuerdan con horror haber tenido que recitar poemas frente a una audiencia (o frente a sus compañeros de clase), para muchas otras, aprender poesía de memoria “les mejoró la vida”. Memorizar un poema —explica Whitley— permite desarrollar una relación personal con el texto. Encanta por el sonido y el significado, pero también evoca momentos de la vida y personas que se amaron. “Quienes memorizan un poema —remata Whitley en uno de sus estudios— lo convierten en un ser vivo con el que se conectan” (Goldman, D., 2024). Y los poemas, claro, suelen estar en los libros.

Esa sugestiva forma de definir el recuerdo identifica la memoria con otros motivos que oscilan entre lo romántico y lo erótico. Como ya hemos señalado, re-cordar es, literalmente, volver a pasar por el corazón: el prefijo re- indica una segunda vuelta, y cordar proviene de cordis, que significa corazón. Nada más alejado de la forma tecnológica de guardar archivos, los cuales vuelven a ver la luz idénticos a como fueron almacenados. Mientras que, desde Freud, sabemos que los recuerdos son encubridores, y que los recuerdos se re-fabrican en el momento mismo en que son convocados desde el presente.

¿Quién podría dar mejor cuenta de esto que Mario Jiménez? Ese joven de 17 años que, un día, decide convertirse en cartero y es designado a Isla Negra con un único cliente: Pablo Neruda. Conversando con él sobre las metáforas, Mario descubre que quiere ser escritor y que desea desplegar sus propias metáforas para enamorar a Beatriz, a pesar de las resistencias de la madre de la joven, que no aprueba a su nuevo pretendiente. (Skármeta, A., 1984)

No hay poesía sin libros ni sin memoria. Por eso dice George Steiner que memorizar:

“Es arriesgarse a que, cierta noche, un texto, un cuadro, una sonata llamen a nuestra puerta —reales presencias giran por completo en torno a esa imagen— y es posible que el invitado destruya e incendie por completo la casa. Pero, de pronto, la obra me acoge, sin explicarse, y tengo por fin acceso al poema.”

¨Evoquemos ese placer inefable que producen las poesías que sabemos de memoria: las que estudiamos en la escuela, las que ensayamos para conquistar a alguien. Son, en realidad, intentos de expresar algo que irrumpe y desafía a toda autoridad que pretende prohibir la belleza de lo incierto: un encanto que reverbera en un saber que nos trasciende.¨

“Estoy asqueado por la educación escolar de hoy, que es una fábrica de incultos y que no respeta la memoria”, se indigna Steiner. “No hace nada para que los niños aprendan las cosas de memoria. El poema que vive en nosotros, vive con nosotros, cambia como nosotros, y tiene que ver con una función mucho más profunda que la del cerebro. Representa la sensibilidad, la personalidad.”

Y ante la pregunta: ¿No estamos educando a nuestros hijos demasiado deprisa?, advierte: “Ser joven hoy no es fácil. ¿Qué les estamos dejando? Nada. Incluida Europa, que ya no tiene nada que proponerles. El dinero nunca ha gritado tan alto como ahora. El olor del dinero nos sofoca, y eso no tiene nada que ver con el capitalismo o el marxismo. Cuando yo estudiaba, la gente quería ser miembro del Parlamento, funcionario público, profesor… Hoy, incluso el niño huele el dinero, y el único objetivo ya parece ser rico. A eso se suma el enorme desdén de los políticos hacia aquellos que no tienen dinero. Para ellos, solo somos unos pobres idiotas.” (Steiner, G., 2017)

¿O hay, en este mundo de hoy, algo peor que ser pobre?

Ir, más que volver a las cosas

Lleno está de méritos el Hombre; más no por ellos sino

por la poesía es que ha hecho de esta tierra a su morada¨

Holderlin

Sadin (2023) plantea que: “el desafío es defender la savia de nuestra humanidad antes de que se seque definitivamente”. Afirma que nuestra humanidad ha sido objeto de asaltos por relaciones de poder asimétricas, condiciones de trabajo agravantes que generan patologías, desigualdades que alimentan el resentimiento y efectos devastadores sobre el medio ambiente, todo ello producto del dominio de un complejo técnico-económico hegemónico. Y concluye que todo esto conduce a una desencarnación empobrecedora.

¨Es la palabra, con su articulación gramatical, su complejidad semántica, su capacidad de decir y organizar el mundo, lo que está en retirada. La información seria como sistema ordenado de valores, la figura representada de la trascendencia, las diferenciaciones de tiempo, género, historia y utopía, de tiempo y muerte: todo eso se sacrifica en el altar de la imagen en movimiento.¨ (Goldman, D., 2024)

El mundo está contaminado por los residuos de la comunicación y la información; está plagado de anuncios y todo grita para llamar la atención. Michel Serres advierte: “En cada roca y en cada hoja de árbol, en cada parcela agrícola implantarán anuncios; en cada planta se escribirán letras, y todo quedará dañado por el tsunami de signos que ensucia el discreto lenguaje de las cosas.” (Serres, M., 2020)

La savia de la que habla Sadin y la reencarnación a la que apunta, se hallan en la repoetización del mundo. En volver a las cosas. Y la poesía es uno de esos caminos. Porque un poema es mucho más que una composición formal de significantes y signos lingüísticos: es una cosa del mundo.

El poema tiene una dimensión sensual y corpórea que escapa al sentido y al significado. Y es precisamente ese exceso del significante lo que condensa al poema en cosa. Entonces, el poema tiene piel, tiene cuerpo.

Robert Walser describe el poema como un cuerpo bello, como una cosa corpórea:

“En mi opinión, el poema bello tiene que ser un cuerpo bello (…) sus palabras forman la piel que se estira alrededor del contenido, es decir, del cuerpo. Y el arte no consiste en decir palabras sino en formar un cuerpo, es decir, en conseguir que las palabras sean sólo el medio para formar el cuerpo-poema.”

Byung-Chul Han, (2023) entonces, diferencia entre una lectura erótica, que se detiene en el texto como cuerpo, como cosa, y una lectura pornográfica, promovida por el consumo. Y señala que esa lectura erótica “no es compatible con nuestra época pornográfica y consumista. A esto se debe que hoy apenas leamos poesía.”

Y si falta eso, falta morada, falta mundo.

Tal como comenté anteriormente respecto al grafiti pintado en una pared de Nueva York, durante la guerra de Vietnam:

“Yankees Go Home”, respondido una línea más abajo con brutal lucidez:

“There’s no Home.”

Hacer memoria

Parece que una puerta muy pesada

comienza a entreabrirse

solo entonces veo que es una puerta

Miriam Reyes

Ray Bradbury publica en 1953 su novela Fahrenheit 451 que es considerada una de sus mejores obras. La novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos y existen «bomberos» que queman cualquier libro que encuentren. En la escala de temperatura Fahrenheit (F·) 451 grados es la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde.

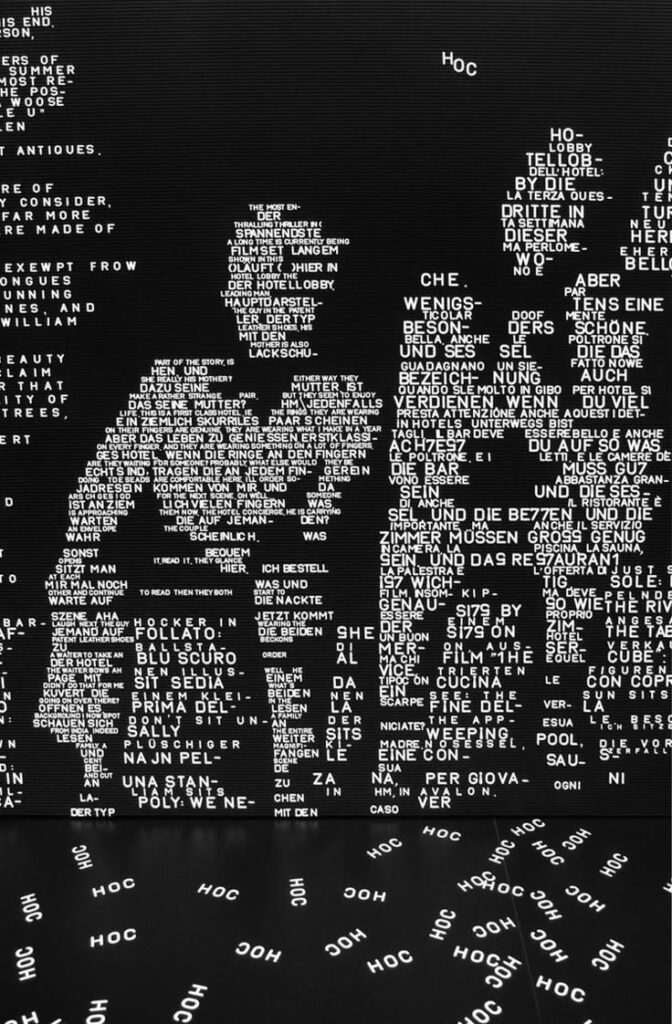

El protagonista del relato es un bombero que acaba por cansarse de su papel como censurador de conocimiento, decide renunciar a su trabajo y finalmente se une a un grupo de resistencia que se dedica a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo. Cada uno memorizará, será un libro.

En una entrevista de radio de 1956, Bradbury afirmó haber escrito Fahrenheit 451 por sus preocupaciones durante la era Mc Carthy en que estaba presente la amenaza de quema de libros en los Estados Unidos. En años posteriores lo definió su libro como un comentario sobre la forma en que los medios de comunicación de masas reducen el interés por la literatura.

Si en 1956 eso era un problema, hoy invadidos por las redes lo es infinitamente máss. Para que la poesía no nos incendie cual visitante flamígera e inesperada los ¨Bomberos¨ de Bradbury apagan el fuego con fuego. Y aparecen los ¨nuevos¨ valores y estilos de ¨nuevos bárbaros¨, nuestros nuevos bomberos, que se enseñorean en las redes.

Y entonces la ¨I ¨de iphone parece cada vez menos referirse a su condición de teléfono inteligente y cada vez más a un rasgo de identidad I-Phone indica Yo-Phone. Yo-teléfono. El Phono Sapiens al que Han se refiere. (Han 2022) Yo soy en mi teléfono. El ¨ser ahí¨ es ser ahí, heideggerianamente, en el teléfono. Ya no en el libro.

¿Qué implica ser en el teléfono, ser en el pixel y en la pantalla? De un lado que como Serres (2014) ilustra en Pulgarcita, en alusión a la maestría con la que los mensajes brotan de los pulgares de una niña, los jóvenes viven una vida completamente distinta que las generaciones anteriores: ya no habitan el mismo espacio, no se comunican de la misma manera, no perciben el mismo mundo. Las grandes instituciones datan de una época que ya no reconocen. Estos cambios tan decisivos repercuten en la sociedad en su conjunto, en la educación, el trabajo, las empresas, la salud, el derecho y la política. Frente a esto, Pulgarcita debe reinventar todo: una manera de vivir juntos, instituciones, una manera de ser y de conocer.

Pero, a la vez, se encuentran ante el contraste que ofrece el mundo real, que hace serio obstáculo a los deseos en comparación con la manera en que, pulgar mediante, los obstáculos se resuelven con mayor facilidad en la virtualidad. Entonces el mundo real se convierte en un mundo hostil que se les resiste.

Y entonces:

-¨Esto no es vida¨.

-Y si no es vida me fugo a la vida pixelada de la virtualidad.

-O me quiero morir.

-O matar.

-Y no obro.

-Y tampoco memorizo.

Y así es como los nuevos bomberos, los nuevos bárbaros nos están quemando la cabeza.

Lila Feldman se pregunta: ¿Cómo renace la historia luego de la catástrofe? ¿Cómo evitar caer en lecturas y posiciones derrotistas y paralizadas, o bien crédulas, optimistas e ingenuas? ¿Qué será de la historia humana de aquí en más, cuáles son sus motores? ¿Qué quedará de humano en la historia en tiempos de inteligencia artificial y de artificios que atontan?

Hoy, La historia sin fin también es un modo de discutir aquella sentencia de fin de la historia que Fukuyama proclamó orillando los noventa. Esa idea según la cual este es el modelo indiscutible e inmejorable para gobernar nuestras existencias y se basa no sólo en una propuesta económica sino también en una propuesta subjetiva: Luego de la caída del muro de Berlín, no queda nada por hacer, solo dejar que el mercado haga su trabajo. Se acabaron las utopías y los proyectos emancipatorios. Fin. ¨ (Feldman L 2024)

Y ante ese fin de la historia le oponemos La historia sin fin que para ella y para mí, ha sido parte de nuestra educación sentimental. Tanto el libro de Michael Ende como la película, en clave de ficción y con elementos fantásticos, ¨busca responder a las preguntas que acabo de hacer y a otra más: ¿cómo logramos creer en algo? Creer para no morir de tristeza, luego de una catástrofe. (Feldman L. 2024)

Entonces, frente al embate “artificialista”, frente a la convocatoria de ser en la pantalla, frente a la ocupación vampiresca por la tecnología, el trabajo y el consumo de casi todos nuestros momentos —aun los íntimos—, que nos consume y espectraliza, y sin esquivar las preguntas aquí expuestas, quiero despedirme con las palabras de Éric Sadin (2024):

“Contra lo espectral, celebremos nuestra plena presencia en el mundo y la riqueza de lo sensible; contra la normatividad algorítmica que no deja de triunfar, celebremos el uso de nuestras propias luces y nuestras capacidades activas, y defendamos nuestro derecho a decidir (…) libremente el curso de nuestros destinos individuales y colectivos; contra la generación artificial de un lenguaje y unos símbolos habitados por la muerte, celebremos, bajo infinidad de formas, la oleada de creatividad que debe impulsarnos cada día.”

Quizás, de a poco, descubramos dónde podría estar esa puerta que podamos entreabrir. Y tal vez, con esas luces y capacidades, nos animemos a citarnos en alguna esquina del futuro con los que seremos. Porque finalmente, lo que viene no somos otros que nosotros. Pero un nosotros otro, en la medida en que, tal vez, ya no nos reconozcamos a nosotros mismos.

Ese nuevo nosotros —no sin poesía— es lo que necesitamos para habitar ese otro tiempo, ese futuro aún indescifrable, irreductible, frente al cual nos estamos intentando orientar.

Y en el cual seguiremos dando batalla.

Y abriendo puertas.

· Epílogo de Generación algoritmo. El desánimo y la ansiedad en la telaraña digital. (2025), Buenos Aires, Noveduc