Por Oscar Sotolano

oscarsotolano@yahoo.com

Tenemos globos de colores para niños.

Tenemos globos para niños de colores. (1)

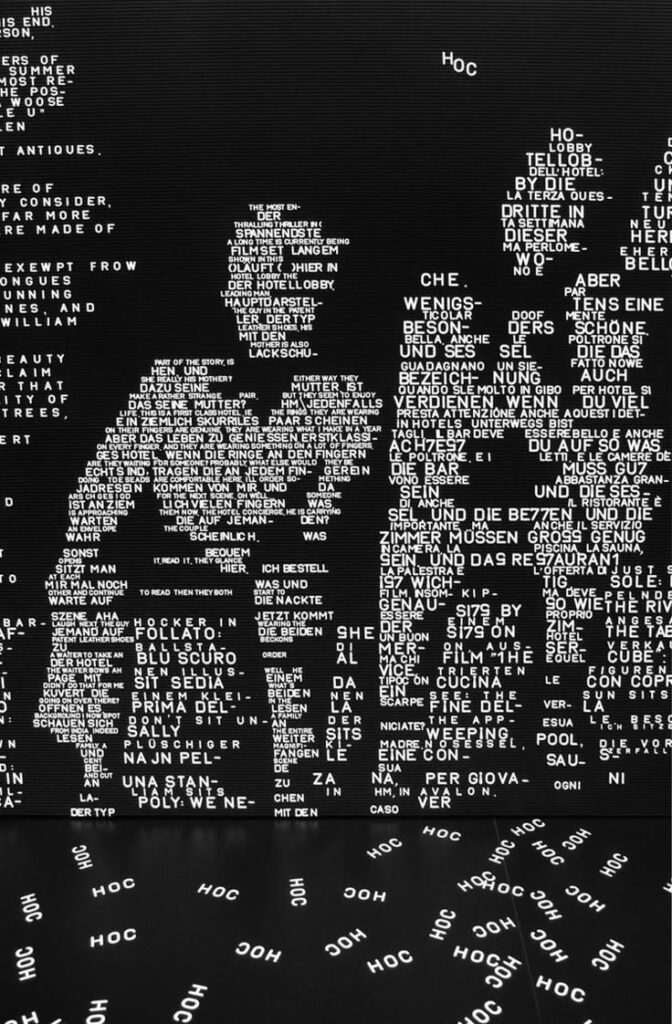

Precioso ejemplo de anfibología; vicio de lenguaje o figura retórica según los casos, remite a la ambigüedad. En las dos frases que anteceden se realizan dos formas del mundo humano. Una en la que se informa y otra en que se disfruta e irrumpe la emoción con las sorpresas del lenguaje. En el choque de esos mundos estalla la poesía.

Más allá de ese bello efecto del lenguaje, una sensación, una impresión, también una constatación fragmentaria de hechos diversos por ahora difíciles de evaluar de modos consistentes, nos domina a muchos: la palabra tal cual la conocimos va perdiendo jerarquía en el lazo social, no sólo como corazón de la comunicación y los intercambios humanos sino como sangre del lazo social mismo. El lenguaje se empobrece a un ritmo frenético. Muchas personas con educaciones básicas, medias o incluso avanzadas parecen no poder interpretar un texto de complejidad mínima. Los educadores lo viven desde los primeros años de enseñanza. Cada vez hay más estudios al respecto.

Aunque los que escribimos (si somos capaces de hacer uso de las propiedades de la red) podamos ser leídos por más personas, se lee menos o al menos de modo muy fragmentado, y la escritura se transforma al ritmo de esos nuevos hábitos. Frases cortas, enunciados rotundos y breves nutren nuestro campo cognitivo y más ampliamente subjetivo. Una argumentación prolongada, un párrafo más o menos largo es incapaz de sostener los tiempos de atención de las mayorías, ni qué decir de los más jóvenes. El discurso devino definitivamente publicitario y planamente seductor, ni argumentativo ni rico en aristas complejas; las palabras, como exige la publicidad cuando busca llegar a públicos más amplios, se degrada en formatos que admiten una comprensión devenida homogénea: tanto un niño, un adulto o un anciano deben comprenderlo. Se apela al impacto emocional no a los procedimientos senso-racionales de la crítica. Sin embargo, un sintagma como el niño de colores, puede producir confusión a más de uno. Muchos de esas jóvenes mayorías tienen naturalizado el hecho de no leer, algunos, hasta afirman que no lo harán jamás. Lo consideran innecesario. En su lugar, apelan a la enorme oferta de recursos audio-visuales que hacen uso de gráficos, historietas o diversas ofertas variopintas. Son demasiados los propensos a incorporar datos sin que la curiosidad se despierte en esos saberes estrictamente formateados. Hasta en los celulares se va perdiendo el hábito de la escritura, la sustituye el audio, el mensaje de voz. Esto va forjando en las nuevas generaciones un modo de pensar, sentir y actuar que se realimenta con la práctica social que los conforma en el tejido de un tecno-capitalismo cada día más instrumental y expulsivo, sobre el que a cada instante hay más escrito sin que por el momento se vislumbren reacciones sólidas en términos sociales. A los nacidos en la era de Gutemberg, nos sume un cierto estupor aunque esa tradición nos brinde también un sustrato y una voluntad de resistencia ante el avance sobre los legados de la palabra, avance del que no estamos exentos desde el mismo momento en que también sucumbimos a las facilidades de una era que (sospechamos) apenas se vislumbra, aunque lleve décadas forjándose. Ya Adorno y la escuela de Frankfurt, o los situacionistas como Debord, o en el campo específico de la teoría de la comunicación, Mac Luhan, comenzaron a anticipar lo que vendría. Anticiparon problemas y dinámicas de tiempos, el nuestro y el de nuestros sucesores, donde un significante ha ido ganando un lugar incomparable en cualquier conversación: algoritmo. Palabra definida así en el buscador de wikipedia y en los diccionarios que ofrece la red: “conjunto de instrucciones o reglas definidas y no-ambiguas, ordenadas y finitas que permite, típicamente, solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades”. Subrayo no ambiguas. Vale la pena no desdeñar tampoco el adjetivo finitas, ni el adverbio típicamente.

En un artículo del año 2023 decíamos: “La palabra ha ido cambiando de estatuto con la época: de forma estructuralmente ambigua de armar lazos, tal como deviene en el rico terreno del malentendido, el chiste o el lapsus, tiende ahora a transformarse en puro signo. Signo unívoco como las luces de un semáforo: rojo para prohibir, verde para autorizar” (2); el vendedor vende globos a los niños, verde; el vendedor no lo hace, rojo. Con el amarillo la ambigüedad retorna: ¿el amarillo al que nos enfrentamos es uno tan próximo al rojo como para detenernos o uno tan cercano al verde como para avanzar? Allí el pretendido signo deja un espacio ambiguo de decisión que convoca a la subjetividad del conductor. Por ahora, no hay protocolo que pueda resolver ese dilema práctico. Seguramente ya llegará. Por fortuna, todavía muchos seguimos emocionándonos con los niños de colores.

Remarcamos la palabra “ambiguo”, eje (en su formato denegativo: no ambiguo) de la definición del término algoritmo, pues nos parece central para lo que queremos desarrollar. Esa definición es rotunda: para que el funcionamiento de un algoritmo sea posible, el conjunto de reglas e instrucciones debe ser no ambiguo. Esto tanto cuando se refiere a sus presencias más antiguas y aplicables a problemas vulgares: como una receta de comidas, las indicaciones para podar un árbol que los leñadores saben por experiencia y trasmisiones orales, o cualquier protocolo de intervención en cualquier área; pero sobre todo (es en lo que queremos detenernos) su uso actual casi exclusivamente referido a las ciencias informáticas, estructuralmente matematizadas, que han dado lugar a la I.A. Siempre (insistimos: desde los algoritmos de la receta al de una aplicación) se trata de lo mismo: instrucciones protocolizadas de forma ordenada y necesariamente no ambigua para resolver un problema. Allí parece marcarse un límite claro entre el humano y la máquina que lo replica. En el humano la ambigüedad es estructural, en la algorítmica I.A. sus condiciones de existencia dependen de que la ambigüedad sea eliminada o en caso de existir en tanto objeto de estudio, el instrumento tecnológico la pueda subdividir en unidades no ambiguas para operar sobre ella.

Si el algoritmo demanda no ambigüedad, el psiquismo humano se construye y vive en ella. En esa ambigüedad habita la potencialidad infinitamente creadora de nuestra especie. ¿Qué sería de nuestra mente y por ende de nuestra vida sin esa ambigüedad, donde moran los equívocos, los chistes, los lapsus, las ironías, los malentendidos propios de la polisemia estructural del lenguaje y de nuestras diversas percepciones de nuestros entornos y circunstancias? ¿Dónde juegan los niños de colores? y también ¿dónde anidan nuestros sufrimientos, trastornos, síntomas, confusiones, y pesadillas a veces indecibles?

Enfrentados a una indicación tan clara, parecería que aquellos que sostenemos y apostamos a la supervivencia del humano preñado por el lenguaje y la dimensión pulsional que encierra, podríamos quedarnos tranquilos: las máquinas, por sofisticadas que sean, son una cosa y las propiedades psíquicas del sujeto humano, otras. Ambas delimitadas por una diferencia tajante. Si le preguntásemos a la I.A. sobre el asunto, de seguro nos daría la razón: la colosal información que extrae cada nanosegundo se lo confirma. Nos contestará, incluso con mayor precisión que estas líneas, algo muy parecido a lo que aquí decimos. Más aún: podrá encabezar su respuesta con un “Me entusiasma tu pregunta” (la máquina es de inicio confianzuda), si fuese nuestro estilo utilizar la palabra entusiasmo en nuestros intercambios usuales, aunque la emoción como tal le sea ajena. Como un autista que aprende a dar respuestas a otro humano pero que no puede construir un lazo afectivo profundo con él, nos dirá que siente lo que no puede sentir. Y nos explicará en detalle la tajante diferencia que aquí apenas esbozamos. Si se lo pedimos, hasta hará su respuesta poema según Borges o Lorca, aunque la emoción poética no sea una cuestión que le ataña. Allí ancla muchas veces una reacción tranquilizante frente a esta experiencia que nos abruma: los humanos no son máquinas, ni las máquinas humanos, sólo productos de la deslumbrante inteligencia humana. Esa noche dormiremos tranquilos pensando que tal vez la inteligencia artificial venga a protegernos de enfermedades hoy incurables o ofrecernos posibilidades infinitas. Sus formas más siniestras desaparecerán por algunas horas.

Pero luego de una noche tranquila, otro día comienza y nos encontramos, por ejemplo, con las exposiciones que en el Coloquio de Burdeos del año 2021, científicos y militares de la OTAN realizaron sobre Guerra cognitiva y que comenté en el ebook Rev(b)elarnos con que se festejaron los 50 números de esta publicación on line (3) Entonces la pesadilla vuelve en vigilia. Recordemos tan solo un párrafo de esas exposiciones que en aquel artículo cité: “Históricamente, el término guerra cognitiva es utilizado en su sentido estricto desde 2018 por los EEUU que designa más precisamente los medios de acción que un grupo de influencia o un estado utilizan para ‘manipular los mecanismos espontáneos de la cognición de un enemigo o de su pueblo, para debilitarlos, penetrarlo, influenciarlo, incluso someterlo o hasta destruirlo’ ”

“Ella escapa por ahora a las doctrinas éticas establecidas”

“Su principio mayor no es únicamente acompañar una estrategia o ganar sin combatir, es también una guerra contra lo que piensa, ama o cree una comunidad enemiga modificando sus representaciones de lo real. Es entonces una guerra contra sus modos de pensar, sus lógicas mentales, sus representaciones espontáneas y sus procesos conceptuales. Las consecuencias buscadas son alterar la representación del mundo, pero también en consecuencia la tranquilidad, las certezas, la competitividad o la prosperidad” (págs. 25-6) (4)

En esa afirmación textual hecha en aquel Coloquio se exhibe que lo que se pretende romper entre los humanos que se consideran enemigos (todos podemos llegar a serlo), son, en último término, los lazos de confianza. Del latín fides, fe. Dice: “El objetivo indicado es atacar, explotar, deteriorar las representaciones, el tejido de confianza…“ (del enemigo que todos podemos ser). (pag.26)(4) Es tanta la importancia del tema que el capítulo 5 del Coloquio se centra en la confianza, pero no entre humanos, sino entre la máquina y el hombre. (pag.59) (4)

Shoshana Zudoff, en su ineludible libro La era del capitalismo de vigilancia nos da un dato tan inquietante como elocuente. “Según las mediciones permanentes de las ‘actitudes de confianza interpersonal’ realizadas por la Encuesta social general de los Estados Unidos, el porcentaje de norteamericanos que piensa que se puede confiar en la mayoría de las personas se mantuvo relativamente estable entre 1972 y 1985. A pesar de ciertas fluctuaciones, un 46% de los norteamericanos registraron altos niveles de confianza interpersonal en 1972, y cerca del 50% en 1985. A medida que las disciplinas neoliberales comenzaron a penetrar, ese porcentaje declinó establemente al 34% en 1995, coincidiendo con el momento en el que la internet pública nació. El lapso 1990-2014 asistió a un nuevo período de estable y decisiva declinación, hasta llegar al 30%. Las sociedades que muestran bajos niveles de confianza interpersonal tienden también a mostrar bajos niveles hacia sus autoridades legítimas; de hecho, los niveles de confianza en el gobierno también decrecieron de modo sustancial en los Estados Unidos especialmente durante la década y media de crecimiento de la conectividad y la expansión del capitalismo de vigilancia. Más del 75% de los norteamericanos decían confiar en el gobierno en la mayoría o en la totalidad de las ocasiones en 1958, 45 % en 1985, cerca del 20% en 2015, y siguió bajando al 18% en 2017. La confianza social está altamente correlacionada con el compromiso cívico y la toma pacífica de decisiones colectivas (dice Zudoff). En su ausencia, la autoridad de los valores compartidos y las obligaciones mutuas, se escurre. La confusión, la incertidumbre y la desconfianza impiden al poder colmar las demandas sociales. En realidad, las reciben con beneplácito”. (El subrayado es nuestro) (pág.397)

La pérdida de la confianza que muestran estos números intranquilizan (no nos detendremos en las tesis que acompañan esos números). Sobre todo si pensamos que en su mejor momento ese porcentaje del 50% que confía indica simultáneamente que hay un 50% que no lo hace, y de allí en aumento. Las explicaciones políticas y económicas que van desde la guerra de Vietnam al cambio del patrón dólar y la identificación de mercado con las finanzas que trajo aparejado, pasando por muchos aspectos imposibles de desarrollar aquí, pueden dar un sentido más complejo a la afirmación de Zudoff, pero nos interesa resaltar los datos por lo que implican.

La pérdida de confianza es fundamentalmente pérdida de fe en la palabra del otro. Y en tanto la palabra pierde ese espacio constitutivo en la comunicación (siempre incapaz de un sentido pleno -o sea, siempre ambiguo-) y el lazo social, pierde también su valor de pacto, ése que durante siglos se formulaba con un apretón de manos como símbolo de confianza y juramento: “es un tipo de palabra”, se decía. Hoy la palabra requiere una forma legal: el contrato que lo plasma. El apretón es insuficiente. Todo debe ser dicho en el contrato, en la ficción de un texto sin ambigüedades de ningún tipo. La confianza adviene protocolaria. Pero ni el texto sin ambigüedades alcanza para garantizar el sentido pleno del acuerdo, por ello la confianza exige de la fianza, una confianza “con fianza”, cum fides. Un instrumento que garantice que esa palabra en la que no se cree sea garantizada por un bien que haga menos escéptica la fe. Si desde la antigüedad el rehén podía ser la presa de cambio en caso de que un pacto no se cumpliera, hoy la fianza, por ejemplo, hipotecaria o prendaria, la sustituye. Si no pagas, no mataremos al rehén, sino nos apropiaremos del bien que garantiza tu palabra en el contrato, sentencia Le roi-imperator-bank. Doble degradación de la palabra. Como pacto y como lazo social, con enunciados con el menor rango de ambigüedad, y así, definitivamente autoritarios.

“Dije lo que dije, nada más”, esa es la verdad sin apelaciones, de único sentido. Una verdad impuesta como ontológica, natural (allí vienen las formas más positivistas de la ciencia a certificarlo, o las ideologías fanáticas sostenidas en lecturas que no autorizan su propia crítica, ideologías autoritarias que enuncian sin sombra de dudas, sin lugar para la ambigüedad, una realidad que nunca se deja capturar completa). El poder necesita un garante superior que justifique sus supuestos derechos celestiales o naturales. La desesperada ola biologista que pretende volver a encasillar los sexos en un binarismo trivial de los órganos visibles al nacer donde lo que lo contradice es una aberración a normalizar, se sostiene en la idea de que el garante de su ideología es un saber sacro aunque hoy porte la indumentaria de una ciencia de contornos neopositivistas con enunciados de dogma medieval. Las cosas son lo que son es una afirmación que enuncia que no hay ambigüedad en el sentido que dan vida a las cosas aunque la misma afirmación como construcción de lenguaje la desmienta con las polisemias que se abren en su propio seno. Si son así, no pueden cambiar y no deben cambiar, dicen los dueños del poder que no admiten que haya otra verdad que la que los legitima como poderosos, además de la fuerza de sus finanzas y sus armas. No se admite una construcción social abierta a sus conflictos; siempre ambigua y que, por ello aloja al cambio. La verdad única del poder se pretende sin ambigüedad posible. En ese sentido, el poder construye desde esta mirada protocolos que garanticen su dominio acrítico. Un poder despótico deplora de la polisemia. Es sagradamente natural o naturalmente sagrado. Las políticas basadas en I.A. lo llevan al extremo de buscar formatear, protocolizar, las respuestas humanas; o construir protocolos de destrucción de nuestros frágiles lazos de confianza que hacen tan humana nuestra ambigüedad.

El psicoanálisis parece sentirse confiado en que su campo de dominio es el de esa ambigüedad estructural que siente inexpugnable, salvo que la llamada pulsión de muerte arrase con todo. Después de todo, la confianza de un psicoanalista en su propia teoría es humana, ergo, también ambigua, polisémica, elusiva. Pero la causa de Freud se asentaba en tres ejes: el psicoanálisis como experiencia clínica (allí siempre del caso por caso), como campo de observación (siempre dilemático e interpretativo), y como teoría (allí la idea de una verdad universalizable se impone, aunque con las precauciones de la duda metódica). La teoría del inconsciente hoy por hoy casi no tiene quienes la nieguen de plano (aunque en un mundo que deviene terraplanista, nadie sabe qué puede pasar). La dimensión sexual infantil en su sentido amplio – no genital, pulsional- es el eje de nuestra concepción de dicho inconsciente. Allí, los acuerdos se hacen más lábiles, más cuando el mismo concepto de pulsión tiene zonas decididamente problemáticas. La transferencia, lo que implica el involucramiento de facto del analista (clínico, investigador y teórico atravesado por sus propios conflictos, co-construyendo con su paciente un espacio nuevo) es una constatación permanente en nuestra experiencia, lo teoricemos como lo hagamos. Allí, el mundo del malentendido, el chiste, el lapsus, el sueño con su figurabilidad irreverente y fantástica, hacen que confirmemos en la clínica que nuestra posición frente a lo ambiguo sea en extremo fértil para nuestra práctica, para la comprensión del psiquismo y para el abordaje del sufrimiento. Pero Freud también formuló leyes de funcionamiento mental que terminan corroboradas por los estudios neurocientíficos actuales. Leyes que definen respuestas típicas en universos finitos y que hoy se fundamentan en estudios sostenidos en protocolos regidos por la no ambigüedad. Estudios donde nutridos con la masa informacional de I.A. tratan de acotar la dimensión de lo aleatorio que está en el corazón de la teoría de la complejidad tal como la formularan Edgard Morin o Jacques Monot.

Freud definió principios de funcionamiento mental influenciado por teorías de su época. Sus tesis siguen vigentes: el principio de placer-displacer, la gama de defensas psíquicas, la atención como eje de una práctica que la sostiene en la que llamamos flotante, la teoría de la memoria como proceso dinámico regido por temporalidades recursivas (el apres coup), por citar algunas, nos hablan de modos típicos, universales de tramitación de las tensiones de diversa proveniencia. La teoría de Freud además de una teoría del inconsciente brindó elementos para estudios de orden cognitivo en el momento de plantear el problema del yo, del preconsciente y de lo manifiesto. Por cierto, con un sesgo distintivo: el atravesamiento pulsional inconsciente que está en el corazón de su núcleo lenguajero y sus marcas corporales. Aún así, sus conclusiones, si siempre se reformatean y realizan en el caso por caso no dejan de plantear universales: dar respuestas que parecen acordes con sistemas no ambiguos. Recordemos que lo ambiguo puede ser fuente de niños de colores pero también de confusiones, sufrimientos y padeceres que la semiología psicopatológica trata de asir con muy relativa consistencia.

En ese sentido, plantear al sujeto sosteniendo sólo su dimensión ambigua nos impide ver que en ese sujeto existen también modos no ambiguos de reacción general. Estas formas generales, comunes a todos los humanos y que también hacen a nuestra constitución como tales son las que hoy le dan forma a muchas investigaciones en neurociencias que no pueden ser ignoradas. Es como el canto de una tribuna de futbol: cada uno puede desafinar de acuerdo a sus dotes de cantante pero el conjunto suena armónico a pesar de nuestras capacidades o incapacidades (caso por caso) para entonar.

Porque el sujeto humano es también ese que comparte propiedades como especie y que nos hace responder de maneras relativamente similares a los estímulos del diario vivir. El proyecto de la I.A. en las condiciones de poder actuales, busca homogeneizarnos estudiando y promoviendo nuestros aspectos comunes. Hasta creando grupos humanos afines que se detectan y construyen a partir del extractivismo comportamental que las grandes empresas tecnológicas manipulan.

Las premisas de las neurociencias parten de un humano que busca la adaptación al medio para sobrevivir, el psicoanálisis en cambio se detiene en ser humano que puede crear y crearse en la desadaptación. Como tal, es un ser peligroso para un status quo que requiere humanos que se adapten al orden reinante. Que no piensen en cambios del orden dado sino en incluirse en él para sobrevivir.

Pero no es la neurociencia como tal la que se pone en discusión aunque podamos objetar algunas perspectivas epistemológicas de algunas de sus corrientes. Lo que se pone en cuestión es el orden social en el que cualquier ciencia se despliega (no olvidemos cuántas veces se han utilizado saberes psicoanalíticos para tareas de control y dominio – Bernays, el cuñado de Freud, es su más rotundo ejemplo-). Lo temible hoy es que conociendo que nuestra mente tiene también requerimientos de no ambigüedad, de mensajes claros de interpretación única, se propende a proponer esa lógica binaria y al mismo tiempo introducir en ella formas de ambigüedad caótica. Si los humanos somos cercados por un sistema cerrado binario, incidir con las diversas estrategias de alteración de la percepción, la memoria, la atención que las neurociencias estudian desde sus comienzos se vuelve mucho más realizable. Seres hipnotizados dentro de un sistema que nos atrapa en formas adictivas somos manipulados con recursos que van desde “la acción sobre las cogniciones, el desbordamiento-alteración sensorial-perceptivo, la saturación atencional, la tunelización de la atención, la promoción de errores de juicio, la manipulación de los prejuicios cognitivos” (pág. 27) (4) Todos recursos que manipulan las demandas de no ambigüedad que nuestro psiquismo también requiere y que pueden ser reformateados por la vía de ese exocuerpo (el celular con su p.c. incorporada, o el sucedáneo que lo sustituya) que nos va dominando de acuerdo a los intereses de quienes dominan desde el principio al fin un proceso por completo opaco.

En ese momento, el algoritmo que en ocasiones puede ordenar nuestra respuesta a una cena entre amigos con un plato bien preparado, deviene un instrumento que nos caotiza. Nos sume en mensajes contradictorios, diseñados para producir ambigüedades diseñadas. En ese sentido productoras de confusión y enfermedad mental programada.

Si bien la ambigüedad, la polisemia, nos hace humanos, su control con instrumentos no ambiguos nos puede sumir en el caos, la confusión y en la captura larvada de ideas que parecen venir del interior de nosotros mismos, pero que, sin embargo, tienen el formato del implante. El debate sobre I.A. tiene, a mi entender, por delante el dilema de lidiar con esa tensión entre lo ambiguo constitutivo y lo no ambiguo constitutivo que nos hace humanos, muchas veces predecibles; aunque, afortunadamente, no siempre lo seamos, y “el globo de colores para un niño”, pueda seguir deviniendo “globo para un niño de colores”.

Notas y bibliografía

(1) Por razones de fluidez en la escritura, se usará siempre el masculino como genérico universal instituido, sin distinciones de género específico. Eso aunque consideremos por completo válidas las polémicas que desde las perspectivas de género se proponen.

(2) Oscar Sotolano, “Si épocas del Yo, un Yo desalmado”, en Psicoanálisis y el Hospital, N°60, Bs.As. 2023

(3) Oscar Sotolano, “Inteligencia artificial o inteligencia criminal”, en Rev(b)elarnos. Ediciones El psicoanalítico. N°50. Bs.As. 2025 https://elpsicoanalitico.com/wp-content/uploads/2025/06/E-book_ElPsicoanalitico_N50.pdf

(4) B. Claverie, B.Prevot, F.du Cluzel (et. al.) Cognitive War. Premiére Réunion Scientifique. Bordeaux (Fr) 21 junio 2021. Ed. CSO, (France).2021. on line